こんにちは!

せっかくブログを作ったのに記事を書くということを2年ほどやっていなかったので、久しぶりに文章を書きたいなと思って掘り起こしてきました。

文章はたくさん書いた方が何かとお得。

今回は上達とかとはあんまり関係なく、雑多に2023年を振り返ってみようかなと思ってます。

音ゲーに関係ないことも書こうかなと。

ほとんど自分用ですね。

実家(岡山)への帰省に向かう新幹線の中からスマホで書き始めたのですが、実家につくと相も変わらず親と無限談笑編に入ってしまってこんな時間になってしまいました。

とりあえず2023年のハイライトを、時系列に7個まとめました。

なんで7個かというと、7個しか思い浮かばなかったからです。

■目次

- 1. (前年11月~4月)青龍塾の拡大の試み

- 2. (1月~10月)おとやすの色んな試み

- 3. (4月~11月)苦しみの本業

- 4. (5月)予定ミチミチのゴールデンウィーク

- 5. (9月)BPL 3年目にして初めてのクォーターファイナル進出

- 6. (11月)初の自分個人だけの来店イベント+講演会

- 7. (9月~10月)激戦のKAC予選

- 8. おわりに

1. (前年11月~4月)青龍塾の拡大の試み

青龍塾というコーチングサービスを昨年11月からBPL S3が始まるまでの間に提供していました。

一昨年に始めたサービスになります。

今年はできるだけ多くの人を受け入れられるようなサービス内容に変更して再開しました。

こういうサービスが一般的になって、他のプロもセカンドキャリアとしてやっていけるような土台作りをしたいという思いで大きくしようと思っていました。

今年もたくさんの方に入っていただいて、多少変動はありましたが最大で40名弱いる状態もありました。

このくらいの人数でも多少無理すれば回るだろうと考えてやっていたのですが、自分の管理不行き届きなところもあって、期限を遅延してしまったり、すべてやりきれなかった部分も多く出てしまいました。

青龍塾のサービスはざっくり3つあって、

- 通話相談(月1回 30分)

- チャット相談(月3回)

- ビンゴ作成(3×3 1個) ※クリアできたら次を作成

といったことをやっていました。

これに対して、通話相談は30分で足りなくて伸びてしまったり、チャット相談は回答をしっかりと書いてたので回答1個に1~2時間ほどかけて書いていたり、ビンゴは30分~1時間ほどかけて作っていたりと、想定よりかなり時間がかかっていた状態でした。

どれも手は抜きたくない。

これに加えて本業も普通にサラリーマンとして 定時9:00-17:30(ほぼリモートワーク) で働いているので、本業後PC閉じてもまた個人PC立ち上げて仕事、みたいな状態にはなってましたね。

本業は出張もちょこちょこあったので、移動中の新幹線でチャット相談の回答考えてるときもありました。

どっちが本業?

今のところは本業を辞めて青龍塾だけにシフトするというのは考えていません。

休みである土日祝は音ゲーのイベントやオフ会・飲み会とかが入ることがそこそこあったので、青龍塾関係は平日に対応することが多かったですね。

本業はともかく、青龍塾の方は自分で望んでやってたので苦痛とかはほとんどなかったですね。

むしろ楽しくて本業のいい息抜きになってました。

教えることで自分の勉強にもなるので2倍の社会経験が積めて一石二鳥。

そんなこんなで僕自身は基本的に問題なかった(と思う)のですが、青龍塾のサービスレベルが落ちてしまっていることや、表向きの活動(YouTube配信、おとやす、等)に時間を割くことができなくなっていたのは良くなかったかなと思います。

特に、YouTubeのメンバーシップに入ってくださった方に還元ができていなかったのが良くないなと思っています。(いまもそう)

計画的にやらないと時間足りないな~という感じでしたね。

こんな状況だったので、おとやすとかはほとんどみたにさんに任せっきりでした。

ありがとうございました。

来年再開できるようこれから計画するところですが、次は、拡大よりもサービスレベルが落ちないように、表向きの活動が少なくなりすぎないように、ということを意識して上手くやっていきたいですね。

2. (1月~10月)おとやすの色んな試み

おとげー好きの休日というYouTubeのサブチャンネルをやっています。

https://youtube.com/@otogedays

このチャンネルの方向性は、「音ゲー好きが色々やる」ということでやっています。

(もしかしたらここから変わるかもしれません。)

今年にやったのは、

といったものですね。

あまり統一感はないですが、普段やらないであろう興味のあることを色々やってみました。

僕自身はどれもかなり楽しかったです。

どれもよかったのですが、個人的に良かったと思っているのが、ゲーセン行脚企画ですね。

これはすべてみたにさんがやっていますが、このショート動画、見ててかなり面白いなと思いました。

ああいう動画たくさん出していきたいですね。

というかみたにさんすごい。

来年はもう少し方向性をどこかに絞って、一貫性と計画性をもってこまめにたくさん活動していきたいですね。

青龍塾との時間の問題もあるので、できる範囲でやっていきます。

3. (4月~11月)苦しみの本業

本業は、新規事業の企画・推進をする仕事をしています。

世間の課題や顧客の業界の課題などから売れそうな新サービスを考えて形にしていく仕事です。

以前出演した「いいすぽ!」ではITコンサルと言っていたのですが、仕事内容が変わりました。

転職はしていません。

この仕事は昨年からやっているのですが、昨年は市場調査の仕事が多く、本格的に企画検討を進めるようになったのは今年からです。

「売れれば正解」みたいな誰も正解がわからない仕事なので、みんな困っていました。

というのも、この部署は昨年新しくできた部署で、今までは概ね正解のある仕事をやってきた人たちばかりなので、進め方すらどうすればいいかも誰もよくわかっていませんでした。

そんなこんなで、あらゆる企画アイディアを考えて、それをロジカルにまとめた資料もその都度都度で作る、みたいな仕事をしているのですが、そこに上司がレビュワーとして立ちはだかっていて、ぶつかることも多くありました。

お互いの意見や論理があって、こちらの考えは共感を得られなかったり、相手のいうことに納得できてしまう部分もあって、なかなか難易度が高いです。

それが4月からずっと続いていたので、余裕はあまりなかったですね。

そこから紆余曲折あって、12月からチーム編成の見直しが入って、レビューがあまり必要ない形態になったので、比較的平和にはなりました。

まだまだわからないことだらけなのは続いているので、経験を積んで、最終的には楽になりたいです。(?)

4. (5月)予定ミチミチのゴールデンウィーク

今年のGWは予定がつまっていて、いろんな所にもいったなぁと。

エリナ杯で新潟にいって昨年同様に温泉めぐりしまくって(2泊3日)、一度千葉に帰ってきたらすぐに金沢に旅行にいって(1泊2日)、またそのすぐあとに沼津に旅行に行きました(1泊2日)。

新潟→千葉→金沢→千葉→沼津→千葉

GWをこれだけ予定をミチミチにして謳歌したのは初めてかも。

旅行たくさん行ったあとに帰ってきてからも残りの休みで昨年のBPLの打ち上げとか、IIDXの配信やったりしてました。

元気ですね。

ただ、旅行中に少しだけ体調崩してしまって、鼻づまりとかで匂いがしなくなって行く先々で食べた料理の味があんまりわからなかったのがあまりにも悔やまれる。

また行くしかない。

そういえば今年のエリナ杯は準優勝でしたね。悔しい。

来年ももし開催されたら、参加どうしようかな。

純粋に新潟旅行が楽しいからそのために行きたいというのもありますね。

地方の大会ってそういうきっかけにもなるからとても良い。

どんどんやってほしいです。

谷口杯とかも見に行ってみたいなー。

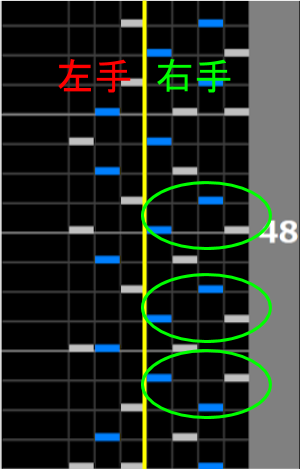

5. (9月)BPL 3年目にして初めてのクォーターファイナル進出

BPLに関しては、株式会社マタハリーエンターテイメント様のシルクハットに所属して3年目でした。

シルクハットのメンバーは毎シーズン変わる形になっていますが、自分だけ継続契約で3年連続で参加させていただいています。

ありがたい。

今シーズンは、VELVET選手、LICHT選手、KIDO.選手、.ZAアドバイザー、REGARDアドバイザーと共に、優勝を目指しました。

結果としては、クォーターファイナルに進出できました。やったね。

チームみんなの活躍のおかげです。

実際はレギュラー1位通過の可能性も高かったり、優勝の目もあったから正直かなり悔しい。

しかも自分の結果でその目を潰すことにも寄与してしまったので尚更悔しかったですね。

今年は前年度よりもまたさらにレベルが上がっていたので、これまでよりも更に練習量を増やして取り組んでいましたが、ちゃんと思い通りの結果を残すのはやっぱり難しいですね。

とはいえ、3年目にしてようやくクォーター初進出でうれしかったです。

4人全員で試合するということや、5戦の戦略を考えるのがとにかく新鮮でそれだけで楽しかったですね。

これを過去のシルクメンバーともやりたかった。

戦略をいくら考えようとも結局全ては自分たちの本番の実力次第にはなりますが、考えることそのものが楽しいので永遠にやってたいですね。

視聴者の皆さんも予想会やってたりしますけど、あれほんと楽しいですよね。

全員やりましょう。

次シーズンがあるのか、次も出るのか、その辺りはまだ決めてはないですが、もし次も出ることになれば、ファイナルまでいきたいですね。

あの7戦の戦略をたてたいし、あそこの舞台にたってみたいです。

あ、ファイナルいきたいじゃないですね。

優勝したいです。

6. (11月)初の自分個人だけの来店イベント+講演会

香川県にある えの木 高松店さん に直接依頼を受けて、「出張!青龍塾」というイベントを開催させていただきました。

プロになって、チームシルクハットとしてのイベントはたくさん経験してきたのですが、僕個人のみでのイベントは初めてでした。

これはお声掛けしていただいた段階でかなりうれしかったですね。

自分の「人を教える活動」がtoBでも認められた感じがしてうれしかったです。

また、今回のイベントはこれまでの交流イベントとは異なり、「講演会」という形式も含んだイベントでした。

僕が一方的に話すことがメインです。

初めての試みでしたが、皆さんが楽しめるよう、かつ皆さんのためになるような内容になるよう、がんばって資料を準備しました。

細かいページも含めて78ページもの資料で1時間ほどお話しさせていただきました。

(プレゼン用にページをアニメーションっぽく分割して資料づくりしたので内容はもう少し少ないです)

参加者も35名ほど?来てくださってありがたかったです。

そういえば感想のアンケートとかとれば良かったですね。忘れてた。

非常に貴重な経験だったなと思います。

えの木 高松店さん本当に ありがとうございました。

他のゲームセンターさんも、ぜひ気軽にお声掛けください。

飛んでいきます。

これからもこういう機会が増えるといいですね。

そのためにもこれからも「教える活動」はしていきたいと思います。

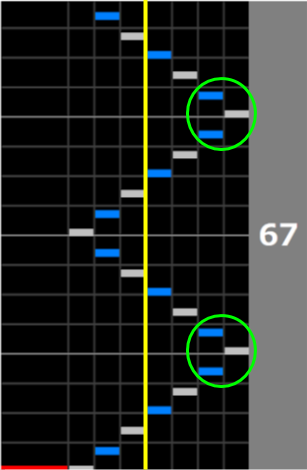

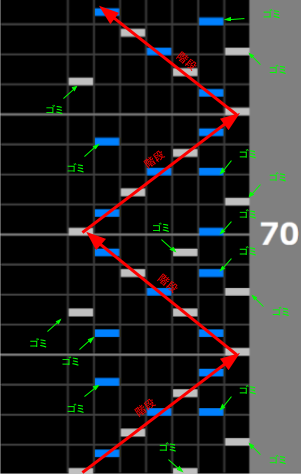

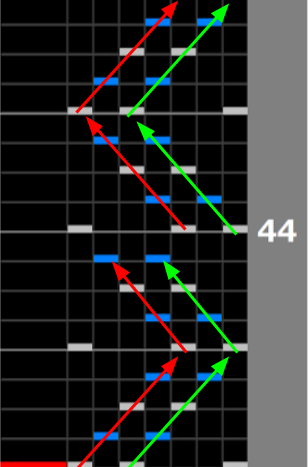

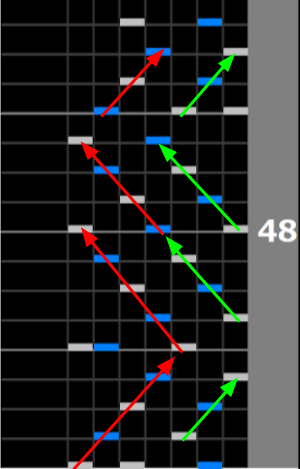

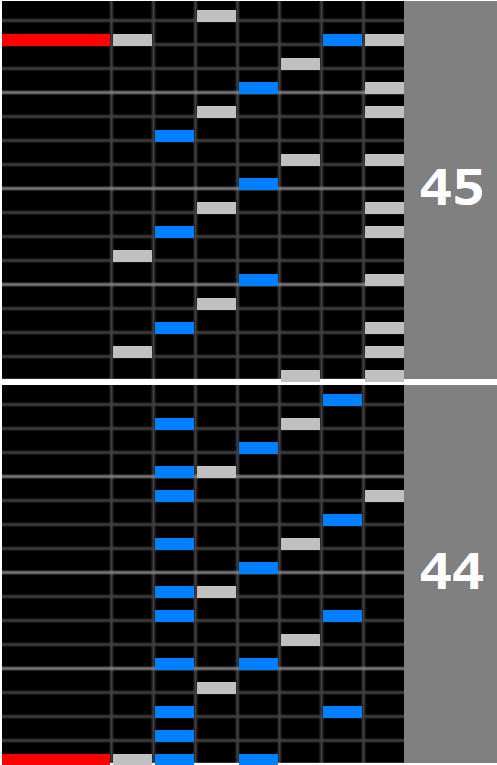

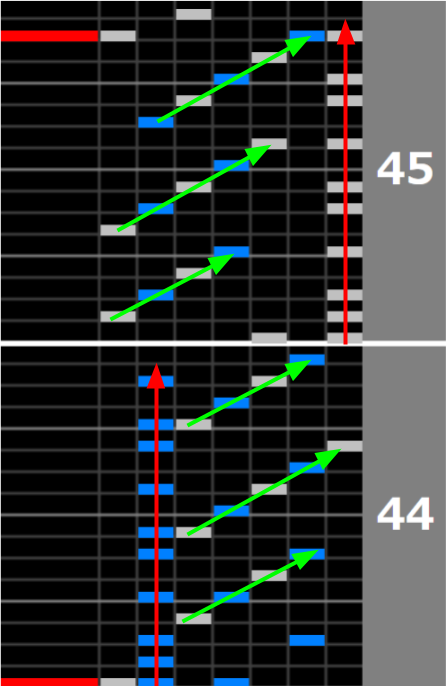

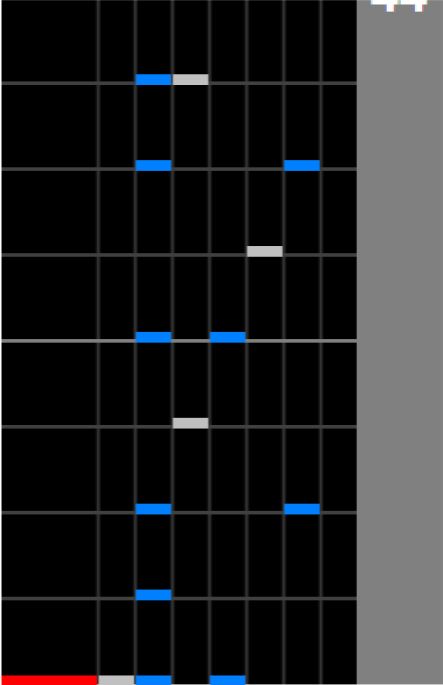

7. (9月~10月)激戦のKAC予選

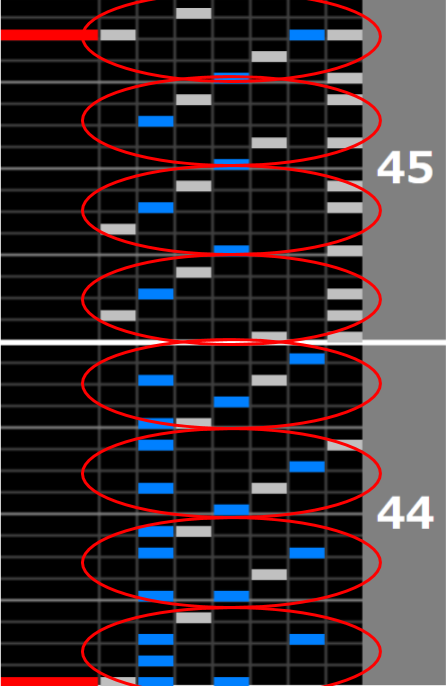

今年のKAC予選はかなり激戦でしたね。

本当に苦しかった。

昨今のKACはコロナの影響もあって海外の方が参加できなかったり延期になったりがありましたが、今年は海外の人も参加できて、尚且つ枠が狭かったので相当な激戦になりました。

今年は予選Aと予選Bで期間がわかれていて、それぞれ4枠通過できるというものでした。

この両方とも通過をかけて必死に参加してたのは僕だけだったかなと思います。(KKM選手は両方詰めてたけどAで通過確定してた。)

というのも、予選AはBPL期間とガッツリ被っていて、かつ韓国のプレイヤーがいたのと、曲目の得手不得手などなどからBPL選手で参加している人はかなり少なかったです。

主に予選Bにかけていた人が多かった気はします。

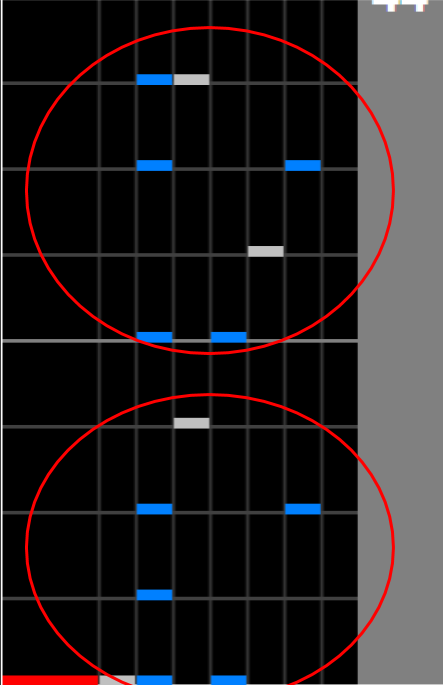

その中でも自分は、課題曲になっていた 魔法のかくれんぼ がかなりいいスコアが出たので、予選Aも詰めることにしました。

結果は、UCCHIE選手と4点差で5位。

通過は叶いませんでした。

予選Aの締め切り前、UCCHIE選手とは何度も同点になっていて、どちらが通過するのかといった状態でした。

締め切りが火曜日の18時までで、チームシルクハットの合宿練習等で月曜まで休みを取っていたので、月曜の練習後の夜に2時間ほどバッドスイーツを粘着してスコアを伸ばしました。

UCCHIE選手と13点差ほどつけてリードしていたのであとは祈るだけと思い帰ったですが、翌日、締め切り30分前に抜かれてしまいました。

めちゃくちゃ悔しかったですね。

その時UCCHIE選手が配信をしていたのですが、自分がヒール役のような立ち場で抜かれる状況を見るのはさすがにメンタルに来るものがありました。

一緒に通過できれば平和でしたね。

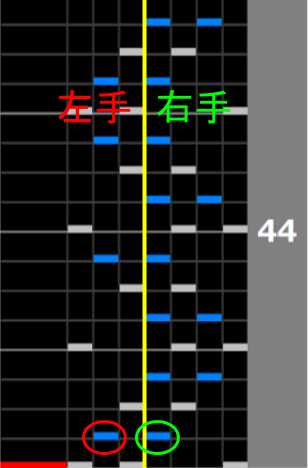

このときは心折れすぎて予選Bのやる気はきてなかったです。

そう思いつつも、予選Bが始まったら結局なんだかんだやり始めました。

最初はあまり詰める気はなかったのですが、他の人の点数を見てちょっと行ける気がしたのでゆるゆるとマイペースに詰めていました。

そうしたら締め切り数日前になって他の人がどんどん詰まっていたり、自分も徐々に伸びていったので、全体的に拮抗した状態が続きました。

どこかで見たことあるやつ。

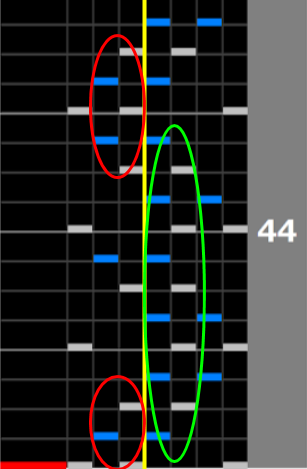

このとき、DINASO選手、CORIVE選手、ATTIXX選手がかなり拮抗してました。

お互い抜きつ抜かれつで、自分含めて全員が15点以内におさまるとかそういう状況でした。

このメンバーで通過枠を争っていました。

締め切り前日の日曜日、チームシルクハットメンバー全員での配信をしていました。

配信中もKAC予選曲を詰めていましたが、詰めきれなかったので、配信後も閉店まで詰めました。

それでも抜ききれませんでした。

翌日は仕事もある平日で、18時が締め切りなのでもう諦めようと思ったのですが、予選Aが悔しかったので、急遽当日に1時間だけ時間休を取って、詰めにいきました。

結果、抜くことができて、見事通過できました。やったね。

時間休が無駄にならなくて良かったです。

あと、5,000円程レーンガチャチケットに使ってたのでそれも無駄にならなくてよかったです。

予選Aも時間休とればよかったかな。結果論。

一方、CORIVE選手が、最初詰めてから放置してたMIKAMO選手と同点まで追い付きましたが、もうあと1点が届かず敗退になってしまったのが自分も同じような経験を予選Aでしたので自分事のように悔しかったですね。

次は一緒に通過しよう。

全員通過してほしいとも思いますが、やっぱりこれだけ狭き門だからこそやりがいがあるし、こんな中でも勝てることが自信になります。

苦しさの先に必ず結果がついてくるというわけではないけど、成長にはつながるので逃げずに戦うのは大事だなと思いましたね。

これまでで一番がんばったKAC予選でした。

8. おわりに

2023年のハイライトは以上です。

たくさん書きすぎた。

ここまで読んだ人すごいです。

今年も色んな人に支えられてたくさんのご縁をいただいて、たくさんの貴重な経験をさせてもらえたということですね。

良かったところは継続する、課題は次回に改善するようにしていきたいですね。

来年もよろしくお願いします。

皆さんも良いお年をお迎えください~。

2023年ありがとうございました。